同じ土俵に立ち、投げ飛ばされたが、これほど清清しい思いをしたのも最初で最後。実力の違いを思い知った。その人がグレーテ・ヤルク。その後お会いしたが、私にとって思い出深い椅子であるが、今月はこのコラムで見たことも、座ったこともない唯一の椅子について書きます。

グレーテ・ヤルクは1920年コペンハーゲンで生まれ、工芸学校(School of Arts crafts)で学んだ後、王立芸術アカデミーでコーレ・クリントに師事。独立して、家具をはじめ1969〜79年にはデンマーク外務省の展示計画などのほかインテリアデザインでも活躍する。その一方で雑誌「mobilia」の編集にも携わり(1958〜1962、1968〜1974)、1987年には「デンマーク家具デザインの40年」という大部な本を編集・執筆。評論活動もする才女である。

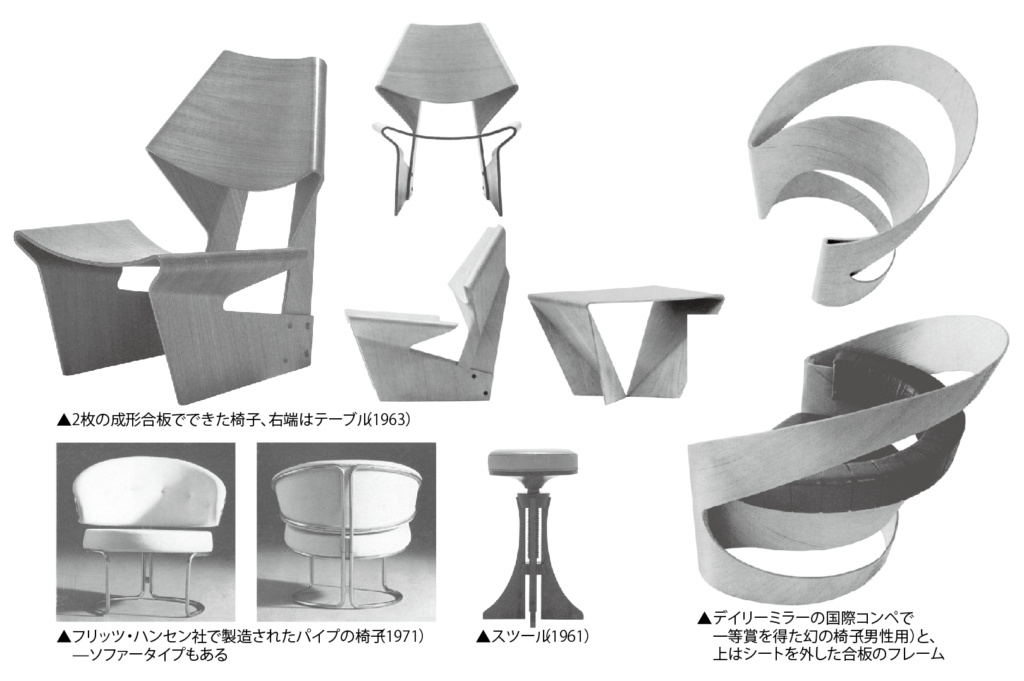

しかし、なんといっても彼女の名前を世界に知らしめたのは、1963年にイームズらが審査員となり、イギリスで開催されたデイリーミラー(Daily Mirrorという新聞社が主催)の国際コンペで一等賞を得たことである。(*1)この椅子は革新的な成形合板の使い方にあり、造形としてもすばらしかったが、残念ながら、その後この椅子は市場に出ることはなかった。

ここにあげた1963年にデザインされた成形合板の椅子は、デイリーミラーのコンペで受賞したものの簡易版であるとされるが、これも複雑に成形された二枚の合板を組み合わせたもので、量産化するためには型代の投資が大きすぎて、コスト高になり数百脚で製造中止となったというが、(*2)この簡易版もそれまでの成形合板の使い方を脱した傑作である。

他の椅子では、フリッツハンセン社で製作されたパイプの椅子(1971)のほか木製の回転スツール(1952)などがある。

デザイン:グレーテ・ヤルク(Grete Jalk 1920〜)

製造:P.ィエペセン社(Poul Jeppesen)

*1:1963年、イームズやヤコブセンを審査員に迎えてイギリスで開催された20世紀最大の椅子の国際デザインコンペ。このコンペの結果については、右ページの文章と雑誌「domus」のNo.408,1963年を参考にされたい。

*2:雑誌「mobilia」 No.176,1970年の3月号でグレーテ・ヤルク自身が述べている。

幻の男と女の椅子

青春とは、挑戦することであったのか。

今ほどデザインのコンペがなかった時代。国内外のどこかにコンペと名がつくものがあれば手当たりしだいに応募していた時期があった。

というのも、大学を出て高島屋の設計部に入社はしてみたものの、当時の高島屋は日本を代表するインテリアのデザイン組織の一つ。多くのベテランが製図板を並べていて、新人の出る幕は全くなく、定時の17時40分になれば退社する毎日。飲みに行くにも金はなく、なにかデザインをしたいというストレス状態がコンペに駆り立てていた。が、その一方で、前年天童木工やイタリアからの賞金を手にし、賞金の魅力に取りつかれていたことも事実で、留学資金のための別勘定のコンペ賞金通帳も作っていた。考えてみれば、仕事がそれほど与えられず時間があるというのは、今から思うと恵まれた時代であったともいえる。

1963年、とてつもない国際コンペがイギリスのデイリーミラーという新聞社の主催であると知った。審査員の一人がなんと憧れのイームズであったことも大きかったが、1等の賞金が250万円ほど、当時の給料の10年分。10年分の賞金額は「驚き」などという言葉で表現することを超えていた。身震いした。「これで留学資金ができる」と取らぬ狸の皮算用で、なにがなんでもやらねばならないと奮い立ったが、結果は完敗。同じ土俵の上にこそ立ったが立ち上がった瞬間に投げ捨てられた。だが、審査結果を見て心底納得し、舌を巻いたことがいまでも忘れられない。このころ、いろいろなコンペにトライしたが敗れてこれほど納得したのは最初にして最後。一等賞を獲得したのはデンマークの女性グレーテ・ヤルクであった。

彼女とはその後何回か、それも偶然に出会った。60年代の末、厚顔無恥というべきか、20代の若さで現在の京都市立芸大の非常勤講師をしていたある日。デンマークからのデザイン視察団が京都に来ていて、芸大を見たいとやってきた。その時団長を務めていたのがグレーテ・ヤルクで、千載一遇とばかり案内の相手をさせてもらったのが最初の出会い。

二度目は、その時から10年以上は経っていただろうか。スカンディナビア・デザインフェアーの会場で偶然出会った。京都での話をして思い出してもらいながらデイリーミラーのコンペの椅子について話し合った。「あの賞金は本当にありがたかった」と、彼女は思い出しながら笑みを浮かべて言う。「どうしてあれほどの椅子が製品化されないのか」とたたみかけて聞くと、試作と実現化に関わった男と女の裏話を聞くことができた。日本で伝わるのと異なる話である。これだけの椅子が市場に一度も出ず、試作だけで幻と化したのは私にとってもいまだに残念で仕方がない。

そういえば、奇遇なのか、このコンペのテーマが「男と女の一対の椅子」であった。テーマの解釈はいろいろできるであろうが、私の案もそうだったように、彼女の作品も大きさの異なる一対の椅子。しかし、それまで安楽椅子のような比較的大きな椅子では、成形合板をフレームとして使うのが常識的で、側面図を中心に造形するのだが、彼女の椅子は三次元で構想、勝負したもので、その造形はみごとと言うほかはない。なかでも、大きい方の男性用の椅子は複雑に成形された合板で、とても当時のわたしには思い付くこともできない成形合板の使い方というか、発想であった。

一脚の椅子が世に出るには、物語になるほどの背景があるのだが、製品化されず、幻となった椅子にも物語があることを知り、残念な思いにくれながら彼女に別れを告げたのは随分昔のこと。緑したたるコペンハーゲンの初夏のことであった。