チーフテンチェアーについて、フィン・ユールは「ただ、大きな椅子を作りたかった。椅子の名前については、1949年の展示会に出品した時、開会式に来られたフレデリック王が座られたが、王様の椅子、フレデリック王の椅子というわけにはいかず、アフリカの酋長の椅子(チーフテンチェアー)と決めた」と言う。フィン・ユールの代表作。

ユールのデザインした数多くの椅子は一見して識別できるほどの特徴を持つ。それは、木の彫刻を見るようなディテールと構成にある。これもニールス・ヴォッダという造り手があればこそできるもので、60年代日本のデザイナーが大いに影響を受けたが、その造り方において遠く及ばない。

デザイン:フィン・ユール(Finn Juhl、1912〜1989)は王立芸術アカデミー建築科で建築を学んだ後、建築、インテリア、家具、雑貨など多くの仕事をするが、なかでも椅子は最も多くの影響を後世に残した。

製造:Niels Vodder(ニールス・ヴォッダ)

シカゴでフィン・ユールに学ぶ

(注2) ある日、突然フィン・ユールがジェイとともにクラウンホールの実習室に現れた。1965年の秋色が深まったころである。

その前に、ジェイから「フィン・ユールが特別講師として来る」という話を聞いた時、正直いって驚きを隠せなかった。

アメリカで、それもジェイについてデザインを学ぶという夢を実現した私にとって、さらにユールからも北欧デザインの真髄を学ぶことができる。考えてもいなかった幸運に少なからず興奮を覚えたものだ。

しかし、IITにおけるユールは、一仕事終えた好々爺そのもので、授業は迫力に欠けていた。というのも、数ヶ月の客という立場もあったが、なによりも当時のIITの教育環境と彼のデザインに乖離があり、学生が興味を示さず、彼の持つ力を引き出しえなかったというのが本当のところだろう。

65年当時のIITの教育は、コンピューターを利用する授業も始まった時。大学院の学生はジェイに憧れてやってきた者も多く、システムだ、方法論だといった方向を志向していた。こんな環境へ北欧流デザインの大御所が来る、といってもクラスメイトの中で彼のデザインを知る者もおらず、課題に対する彼らの情熱も今一つ。デザイン教育が指導者と学生との関係で成立していた当時の情況からは無理からぬことであったと思う。

幸運にも私の場合は、その数年前、イタリアの国際コンペティションでたまたま受賞した時の審査員の一人がフィン・ユールであったこと。そして、私の作品を覚えてくれていたことや以前から彼の仕事に少なからず影響を受けていたために、畏敬の念で最後までついていったクラスの中でも数少ない一人であった。

今、考えてみると、あの当時のIITはユールにとってあまりにそぐわない場であり、パラダイムの差異は如何ともし難いもので、残念の一語に尽きる。

そんな中で記憶に残るのは、彼が帰国する時私が尋ねたことに対する彼の答である。それは、「日本へ帰国の途中、デンマークにも行きたいのであなたの住所を教えて欲しい」という私の問に対して、彼は「Copenhagen,DENMARK」というのみで、「尋ねているのはあなたの住所なのですが」と再度聞くと、彼は「それで十分、来たらいいよ」と真顔で言う。その時は、迷惑だからと考え、それ以上は聞くことをやめた。帰国の途中コペンハーゲンで電話をするもあいにく彼は旅行中で会うことがかなわなかった。

その後、コペンで他のデザイナーから「それでも手紙ぐらいは届くだろう」ということを聞き、彼の答えが私を一方的に揶揄したものではなく、当時のデンマークとIITにおける彼の立場の違い。さらにいえば、彼のプライドがあのように言わせたのであろう。

ユールと彼の椅子達に再会したのは、15年も経った1982年。ヨーロッパからの帰路、コペンハーゲンに立ち寄り、彼の回顧展ともいうべき会場に駆けつけた時である。日本への帰国便の出発まで3時間という慌しい時間であったのだが、木を撫ぜながら彫りこんだ彫刻を見るような椅子の数々。透明水彩でたらしこみによる滲みを生かした見事なドロウイング。まさに私がその頃忘れかけていた手技の極致であった。

彼と会場を廻り、チーフテンチェアーにも体をあずけながら、IITでの例の住所問題を聞いてみた。彼は、眼鏡の奥からこぼれるような柔和な眼差しで、「そんなことを言ったかな?」と笑っていた。

注1:ジェイ・ダブリン(Jay Doblin)

当時のイリノイ工科大学(IIT)の教授。デザイン教育者 としてアメリカはもとより日本にも多くの影響を残した。

注2:イリノイ工科大学のこと。

クラウンホールはミースの代表作。

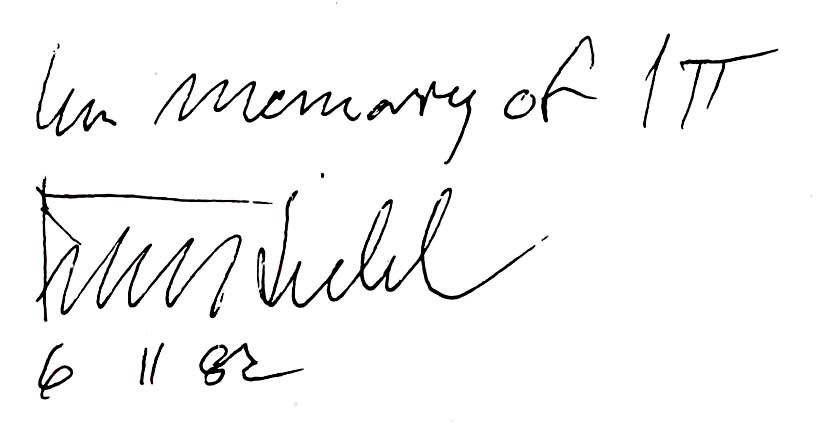

1982年フィン・ユールの展覧会で再会した時、展覧会のパンフレットに「IITの思い出」と書いた彼のサイン。